“Tanto non capisce” – Ciò che la psicoanalisi ha da dire sulla debilitá mentale

- Home

- “Tanto non capisce” – Ciò che la psicoanalisi ha da dire sulla debilitá mentale

“Tanto non capisce” – Ciò che la psicoanalisi ha da dire sulla debilitá mentale

Per la psicoanalisi la debilitá, che possiamo leggere nelle mille forme possibili (ritardo intellettivo grave o gravissimo, sindromi a carico del sistema nervoso centrale, deficit causati da danni cerebrali, psicosi infantili gravissime, ma anche problematiche simili nell’adulto e nell’anziano, ecc) non è quella che intende la legge o la burocrazia, o almeno non è tutta lì.

La debilitá è una posizione del soggetto all’interno di un discorso.

Innanzitutto, l’essere umano in sé è in una debilitá strutturale, tale che neanche un QI pari a 200 potrebbe escluderla.

Nel seminario 24esimo, afferma infatti Lacan: “L’uomo non si sbarazza in nessun modo con questa faccenda di sapere. Egli non sa come “fare con” il sapere – è ciò che si chiama debilità mentale, della quale devo dire non faccio eccezione”.

Con questa frase, inserendo se stesso e tutti noi tra i debili, Lacan fa piazza pulita di ogni concezione scientista o psicometrica della debilitá, per lasciare il campo ad una definizione etica: il rapporto con il sapere è problematico per tutti gli esseri umani. La debilità mentale, cioè, è strutturale, universale, connessa all’umano.

In pratica nessuno sa, una volta per tutte, “come fare” con il sapere. Esistono delle soluzioni, individuali, collettive, istituzionali, ma nessuna soluzione è “la” soluzione.

La debilitá si legge all’interno di un discorso. E ogni discorso dà un posto al soggetto.

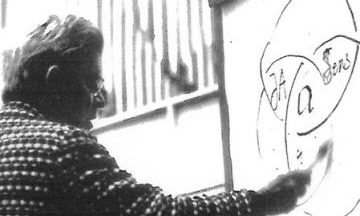

Partiamo allora dalla definizione di soggetto, per la psicoanalisi: ciò che è rappresentato da un significante (S1) per un altro significante (S2).

“Francesco fa lo psicoterapeuta”, abbiamo due significanti, “Francesco + psicoterapeuta”, e dunque abbiamo un soggetto.

Altro esempio, “Sono Francesco e sono un figlio”, abbiamo un altro soggetto.

Come vedete la definizione di soggetto è molto semplice, è ciò che “rimbalza” tra i significanti.

Quello che ha di “speciale” questa definizione è che il significante 2, prendiamo “psicoterapeuta” del primo esempio, permette di avviare una catena di altri significanti che ci permetterebbe di parlare all’infinito: psicoterapeuta, lacaniano, che ha studiato psicologia, si occupa di clinica, ha frequentato delle scuole, ha fatto un liceo, da adolescente era così e colà, adesso si occupa di x e y, ecc ecc.

Insomma, dal collegamento tra il primo significante e il secondo, si apre un mondo che pian piano definisce quel soggetto con moltissimi altri significanti.

In breve un soggetto è ciò che scorre tra i significanti che lo riguardano, senza mai potersi fermare una volta per tutte sotto uno soltanto di questi significanti.

Non dimentichiamo questo termine “scorre”.

Scorrendo, crea del senso, produce sapere.

Ciò che invece ha di difficoltoso questa definizione, è il fatto che un soggetto diventa tale se e solo se l’Altro lo installa in un discorso, in una serie di significanti.

Qui si apre la faccenda della debilitá, che definiamo come la stagnazione, l’attaccamento, tra i significanti.

S1 e S2 non sono più i significanti tra i quali emerge il soggetto, ma fanno uno, S1 e S2 si attaccano, il soggetto allora sparisce, non c’è più spazio per “scorrere” tra i significanti.

Questa struttura particolare di attaccamento, di stagnazione, tra i significanti, si chiama olofrase.

L’olofrase è la pietrificazione della catena dei significanti.

La conseguenza logica è che il soggetto non può emergere.

L’olofrase è ciò che meglio ci aiuta a comprendere la situazione della debilitá, che a questo punto è definibile come difficoltà a fare emergere un soggetto tra i significanti, cioè difficoltà a mettere in gioco un soggetto con la faccenda del sapere.

Il debile, semplicemente, non se ne occupa, o, per meglio dire, viene reso dis-occupato dal sapere.

Nel discorso sociale c’è un modo di dire che rappresenta bene il modo di trattare un soggetto come debile: “tanto non capisce”.

E lo sottolineo: trattare un soggetto, soprattutto un bambino, come debile significa effettivamente renderlo debile.

La causa della debilitá per la psicoanalisi non ha tanto a che fare con il cervello, o almeno non solo con il cervello, ma con il desiderio dell’Altro e con il discorso dell’Altro.

E lo dimostra il fatto, per dirla terra-terra, che un cosiddetto debile grave (parlo per esperienza personale) possa arrivare a provare vergogna nel fare la pipì davanti ad un altro, se viene trattato da “non-debile”. Senza alcun miracolo neurologico, tant’è che non esiste il farmaco della vergogna.

Per intendere la questione, possiamo usare una metafora.

Paragoniamo un cervello a un portacolori. Un danno cerebrale grave può lasciarci con solo 5 colori a disposizione. Ma se non sono trattato da debile, con questi 5 colori qualcosa posso farci. Il debile trattato da debile invece, può avere anche 100 colori nel suo portacolori, ma non saprà come articolare tra di loro questi colori per realizzare un disegno.

“Tanto non capisce” è una considerazione che rende impossibile per il soggetto “scorrere” tra i significanti, tra questi colori, che avranno tutti lo stesso valore e non significano nulla per lui.

Questa posizione dell’Altro nei suoi confronti gli impedisce di produrre del sapere dal discorso in cui si trova.

Nel considerare la persona una che “tanto non capisce” si suppone che non esista soggettività, la si suppone incapace di creare un sapere tra le parole che si dicono intorno a lei.

Se “tanto non capisce”, allora qualunque cosa si può dire, al punto che qualsiasi cosa detta avrà lo stesso valore, come se il soggetto non possa orientarsi tra i detti. Per cui dire davanti a un bambino considerato debile “puttana” o “dio” avrà lo stesso valore, perché se tanto non capisce non potrà produrre un sapere da questi detti.

Il soggetto tende allora ad essere considerato come inerte, insensibile, indifferente alla presenza dell’altro, puro oggetto di accudimento, destinatario di una serie di azioni che hanno a che fare con la cura del corpo, con l’igiene, con l’alimentazione, come fosse una “pianta”. Il rischio è che qualunque atto prodotto dalla persona disabile finisca con l’essere considerato come effetto della patologia e non come un tentativo di manifestazione di una volontà, di un desiderio, di un messaggio rivolto all’altro.

La scommessa di chi lavora con l’orientamento della psicoanalisi è che, anche nel più grave caso di danno cerebrale, qualcosa di una intenzionalità soggettiva esista, magari in quella salivazione improvvisa, in quello scatto del collo apparentemente insensato, in quel grugnito, in un atto auto o eteroaggressivo, in un suono.

Che lì ci sia qualcuno, umano, forse troppo umano.

- Condividi