Non c’è rapporto sessuale – dalla rivista “Appunti n.150”, 2022

- Home

- Non c’è rapporto sessuale – dalla rivista “Appunti n.150”, 2022

Non c’è rapporto sessuale – dalla rivista “Appunti n.150”, 2022

Il mio lavoro prende vita da un interesse enigmatico, nel senso di non poterne dire “per cosa”, un enigma che riguarda la causa stessa dell’interesse, un guardare, forse, attraverso l’enigma, il dire del testo. Questo dire si configura fin dalle prime righe come uno scrivere sul dire (da poter anche intendere che “ça parle, ma Lacan ci scrive sopra“). Ma è stato anche un non-tutto enigmatico, almeno nella sua temporalità, in quanto l’incontro con una frase ha causato un battito nel corpo che scandiva un tempo 1, una sorta di “questo mi riguarda”, ma per il fatto stesso di battere proprio in quell’istante, ha generato l’enigma, come rimando della significazione ad un possibile significato supposto.

La frase era: “che si dica resta dimenticato dietro ciò che si dice in ciò che si intende”. E, in modo ancora più incisivo, riferendosi alla frase poc’anzi scritta: “la frase che lì sembra fare da oggetto alla seconda si applica non meno significativamente anche a questa. E infatti questa seconda, che la si dica resta dimenticato dietro ciò che essa dice” 1. Per ogni frase, che la dica resta dimenticato dietro ciò che essa dice. È come leggere qualcosa che è sempre stato lì, ma non era mai stato letto prima. L’effetto immediato di questo colpo è stata un idea, arrivata ovviamente anch’essa in modo enigmatico: il dire si configura come un evento di corpo.

Scrive Miller: “supponiamo che vi siano sintomi di cui la causa è, propriamente parlando, un enunciato che sussiste nel soggetto senza poter essere da lui formulato. Questo modo strano di esistenza soggettiva di enunciati indicibili è quanto Freud ha elaborato sotto il nome di rimozione”2. Questa esistenza di un detto senza un soggetto che lo dica mostra lo statuto del sintomo come “più di detto” e “meno di dire”, dal momento che il detto rimosso ritorna nella ripetizione sintomatica e il dire resta in difetto rispetto a questo detto che sussiste prescindendo da esso. Potremmo dire forse che il detto si dice nel sintomo attraverso il corpo. In questo senso il sintomo come evento di corpo si produce nelle fila di una catena significante, attraverso quella che Freud chiamava sovradeterminazione, e incoraggia al lavoro di traduzione, come i geroglifici che marchiavano il deserto prima della lettura di Champollion. Ma la traducibilità di questi geroglifici è l’effetto di un legame logico tra alcuni elementi, è l’effetto cioè di una struttura, che si anticipa, sul piano logico, a questa traducibilità. Possiamo così guardare a un doppio statuto del geroglifico: uno scritto che si accompagna a un significato da decifrare; uno scritto come atto soggettivo, un significante del “c’è stato uno scrivente”. Se c’è del significante, si suppone un’intenzionalità antecedente alla produzione del significante che l’abbia prodotta. In questo senso possiamo leggere il significante stesso con due lenti differenti: una lente che guarda agli effetti di “esteroflessione” del significante, la lente che guarda alla decifrazione, alla significazione, al rapporto tra un significante e l’altro; una lente che guarda all’effetto di “retroflessione”, che al contrario guarda al significante nel suo statuto di evento, facendo piazza pulita del legame tra un significante e l’altro, e dunque della produzione di significato, riducendo così la questione alla produzione di un significante come evento di corpo, al “che si dica”. Resta ovvio che il “che si dica” si può illuminare agli occhi della nostra analisi quando esso sia tagliato fuori dal contenuto stesso del dire. Qualcuno deve averne fatto atto, del significante: il significante è dunque esso stesso significante di un atto che si configura come significante, testimonia cioè della presenza di un atto.

L’evento di corpo si costituisce come la riduzione estrema di questa lente in retroflessione, evento che accade nel corpo e si attesta come un significante, slegato dalla catena dei significanti, che attesta, senza dirne nient’altro, che lì, in quel momento, c’è stato del godimento, attraverso un dire. E si può attestare come evento soltanto per il tramite del significante. Il dire, nella riduzione logica che stiamo operando, si configura come evento di corpo poiché è strutturato come un “farsi testo del corpo”: seppur espresso senza parole riconoscibili, vuole dire qualcosa, non sul piano del significato, ma nel senso dell’avere la struttura di ciò che si lascia supporre “dicente”. Il significante, come afferma Lacan “è segno di un soggetto”3. Ma ancora di più, è un segno che c’è stato del godimento.

Ho poi, ancor più enigmaticamente, legato tutti questi pensieri a un detto particolare che risuona nel testo, il “non c’è”. Attraverso il “non”, è possibile dire qualsiasi cosa, ce lo mostrò già Freud nel testo sulla negazione. Ma l’aggiunta del “‘c’è” ha che fare con l’esistenza e con l’essere, e con ciò che può dirne questo “non” davanti. “Qui non c’è un albero” dice più dell’esistenza di un albero in un altro luogo, che non è “qui”, che non della sua assenza qui. Esiste ma, qui, non è. E il fatto che “qui non è” ma che pure un albero esista, ci mette immediatamente davanti al fatto che l’essere è un problema di parola.

Prendiamo per cominciare dunque la questione dell’essere e dell’esistere. L’etour dit rientra in ciò che Miller ha nominato paradigma del “non rapporto”, ultimo paradigma dell’insegnamento di Lacan, dove il godimento viene formalizzato nell’idea del “non c’è”, della disgiunzione: disgiunzione tra il dire e il detto, tra il significante il significato, tra godimento e Altro, tra uomo e donna. La disgiunzione è l’operatore che mostra, per Miller, con evidenza, che “c’è godimento. C’è godimento in quanto proprietà di un corpo vivente, cioè si parte da una definizione che rapporta il godimento unicamente al corpo vivente. C’è psicoanalisi soltanto riferita a un corpo vivente e senza dubbio a un corpo che parla. E il ‘che parla’ è ancora per Lacan in questo seminario ciò che merita di essere qualificato come mistero”4. È in questo senso che il dire si qualifica come evento di corpo, liddove cioè la parola è godimento, “solo una modalità del godimento Uno” […] C’è un corpo che parla. C’è un corpo che gode in differenti modi. Il luogo del godimento è sempre lo stesso, il corpo. Esso può godere masturbandosi o semplicemente parlando. Per il fatto stesso che parla, questo corpo non è tuttavia legato all’Altro. È soltanto attaccato al prorpio godimento Uno. Lo si percepisce […] quando si fanno delle sedute più brevi. Non sono l’elaborazione complessa della significazione e la soluzione dell’enigma che fanno tornare di nuovo. È piuttosto il prendere la parola, come modo di soddisfazione specifica del corpo che parla”5.

Cosa implica dunque il “non c’è” che ritroviamo nella formula “non c’è rapporto sessuale”?

Per farcene un’idea bisogna innanzitutto sforzarsi di non inserire il complemento oggetto, e di lasciare il “non c’è” come un detto che vuol dire qualcosa della copula nella forma della sua negazione.

Scrive Miller ne “L’essere e l’uno”, “Il rimosso è un essere che sorge nella sorpresa, è un essere che, come dice Lacan nel Seminario XI, è dell’ordine del non-realizzato, che può arrivare all’essere o che non può arrivarvi […] è ciò di cui si dice talvolta, ancora un po’ e sarebbe arrivato a essere […] ma se può arrivare a essere è nella parola”.6

Dunque ciò che è, quando arriva ad essere, è nella parola. Ma ciò che esiste non è dello stesso piano. Scrive Miller: “L’essere va molto oltre l’esistenza […] si può parlare di ciò che non esiste […] parlare, far entrare qualcosa nel linguaggio, va piuttosto nella direzione di non far esistere questo qualcosa”7. L’essere “nasce precisamente da ciò che Lacan chiama la sezione del predicato […] l’ontologia opera la scissione del predicato per isolare la copula del verbo essere come significante […] dipende da una scelta, che è fondatrice della nostra tradizione di pensiero […] una combinazione di scelte successive, contingente, tra l’ontologia greca e ciò che è giunto come discorso sul versante del giudaismo […] Il discorso dell’essere nel suo fondo è un discorso da padrone”8.

Ci si interroga dunque sul valore della sua negazione. Come può l’essere non essere? Dire qualcosa dell’essere nella forma della sua negazione, innanzitutto implica che c’è dell’essere che in un dato istante “non c’è”. Ma negare, come Freud ci indica, acconsente ad essere proprio a ciò che viene detto come non essente, tant’è che dire di no implica che ci sia un altro (un significante, una persona, un atto, un accadimento, ecc) all’interno del discorso, verso il quale si indirizza il no.

Sul piano del significato dunque, l’essere è parmenideo, è e non può non essere. Sul piano del significante, ce lo indica invece Lacan, se ne può soltanto dire che “nonc’è”.

Il nonc’è appare in riferimento al reale, ne Lo stordito: “l’impossibile, che si annuncia così: non c’è rapporto sessuale. Ciò implica che rapporto vi sia solo in quanto enunciato […] non c’è niente che faccia rapporto di un enunciato […] nessuna negazione basta a sostenerlo, soltanto il dire che: nonc’è. […] si tratta del rapporto fra l’uomo e la donna proprio in quanto sarebbero adatti, poiché abitano il linguaggio, a fare enunciato di questo rapporto”9.

Questo ha degli effetti. In primis, il fallo come operatore che consente la costituzione di “un posto”, dal quale prendono vita gli effetti dell’inesistenza del rapporto: “per la funzione che gli deriva dal discorso, l’organo è passato a significante […] passato a significante, scava il posto dal quale prende effetto per il parlante l’inesistenza del rapporto sessuale”10.

L’essere o l’avere il fallo costituiscono una funzione che “supplisce al rapporto sessuale”11. Si dispone dunque di un unico organizzatore per il sessuale, campo che è strutturato intorno all’inesistenza del rapporto, il fallo appunto. Come sottlinea P. Monribot12, “Freud mostra che il godimento sessuale degli umani si organizza a partire da un unico operatore: il pene che manca alla madre […] È il complesso di castrazione”13. Ma per scrivere un rapporto sono necessari due termini: disponendo di un solo termine, non si può scrivere, quindi non esiste. Questo per Lacan implica che “il soggetto, come effetto di significazione, è risposta del reale”14, cioè dell’inesistenza del rapporto.

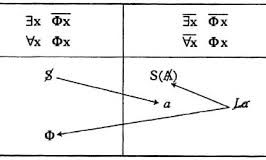

Da qui le formule, che scrivono una differenza logica di posizionamento di una x rispetto a Phi(x), la funzione proposizionale fallica.

La prima, quella del lato maschile: “per ogni x, Phi(x) è soddisfatta”, ogni soggetto in quanto tale si inscrive nella funzione fallica per rimediare all’assenza del rapporto sessuale; c’è come eccezione, il caso in cui “esiste una x per cui Phi(x) non è soddisfatta, e cioè, non funzionando, è esclusa di fatto”15.

L’esistenza di un soggetto a partire “da un dire di no alla funzione proposizionale Phi(x) implica che essa si inscriva per un quantificatore da cui quella funzione si trova interrotta, non avendo in quel punto nessun valore che si possa denotare come verità”16. Infatti, il “dire di no”, come sottolinea prima, è ciò che assicura il dire in quanto sfuggente al detto, “rispondere così sospende ciò che il detto ha di veritiero”17. Per il lato maschile, vale una definizione della norma secondo la quale essa può sussistere logicamente perché esiste almeno un elemento esterno all’insieme che nega la regola. Scrive Lacan che “non c’è proposizione universale che non debba essere contenuta da un’esistenza che la nega”18. L’insieme chiuso, raggruppato secondo la funzione proposizionale fallica, è possibile perché esiste un elemento fuori dall’insieme, attraverso il dire di no alla scansione degli esseri parlanti come coloro che soggiaciono alla castrazione.

L’altra formula, quella del campo delle donne, ne “Lo stordito”, è quella che Lacan introduce partendo dalla constatazione di un contrasto interno al dire di Freud: “l’elucubrazione freudiana del complesso di Edipo, dove la donna si ritrova come un pesce nell’acqua dato che la castrazione è di casa da lei già in partenza, contrasta dolorosamente con la devastazione che alla donna procura il rapporto con la madre, dalla quale, come donna, sembra attendersi qualcosa di più sostanziale che dal padre”19. È una devastazione che si produce con l’incontro di qualcosa che è dell’ordine di un godimento non materno, non fallico, ma che attiene all’essere donna. Si delineano così “i due modi da cui dipende che il soggetto si proponga qui in quanto è detto donna”: non esiste una x per cui non si applichi la funzione fallica e non per ogni x si applica la funzione fallica”20.

Ma il “non esiste una x per cui non Phi(x)” non è la stessa cosa di “per ogni x si applica Phi(x)”, nella quale è già logicamente implicata l’esistenza della x esteriore all’insieme, per mezzo della contraddizione; qui non c’è obiezione, niente fa contraddizione, perché per avere contraddizione c’è bisogno dell’universale; qui l’universale nonc’è: non si tratta di una logica che pone “l’esistenza di un soggetto che dice di no alla funzione fallica, supponendo questo soggetto a partire dalla cosiddetta contrarietà di due proposizioni particolari. Non è questo il senso del dire che si scrive tramite i quantificatori [del lato donna] – infatti – “il soggetto, per introdursi come metà da dire delle donne, è determinato dal fatto che, non esistendo sospensione della funzione fallica, qui se ne può dire tutto. Ma si tratta di un tutto fuori universo, il quale si legge chiaro e tondo per mezzo del quantificatore come nontutto. Nella metà in cui è determinato dai quantificatori negati, il soggetto non può assicurarsi alcunché di un universo, per il fatto che niente di esistente costituisce un limite per la funzione […] esse sono nontutte, con la conseguenza, quindi, che non ce n’è nemmeno una che sia tutta”21.

Non è una questione di dire di no alla funzione, non è il caso del costituire un insieme che esiste perché esiste un elemento che non ne è parte; se non c’è “dire di no” all’universale, al massimo si può fare una serie, un una-per-una.

Gli effetti sono diversi. Innanzitutto che il godimento di una donna non è organizzato completamente dalla castrazione, per cui esiste una parte dell’essere che non può essere soggettivato. A questa parte Lacan darà un nome, l’Altro sesso, al punto da definire “eterosessuale quello che ama le donne, qualunque sia il suo sesso”22. Che la madre non è la donna e che la donna è nontutta madre. Che il godimento di una donna può avere effetti di devastazione per una figlia.

Che “il sesso della donna non dice nulla” 23 né all’uomo né alla donna stessa, poiché esso non trova posto nell’Altro, Altro da andare a trovare al punto che Lacan indica, con riferimento al grafo, con S di A barrato: “da dove [l’analista] potrebbe trovare di che ridire sui ridondanti cavilli logici in cui il rapporto con il sesso si smarrisce nell’intento di condurre i suoi sentieri fino all’altra metà?”. Inoltre, “che una donna qui serve all’uomo solo perché egli cessi di amarne un’altra […] che il fatto di non arrivarci [all’altra metà] sia da lui imputato a lei, quando invece, è proprio se ci riesce, che lei lo manca […] che, imbranato com’è, costui s’immagini che avendone due, la rende tutta […] che la donna sia in pubblico la sua signora, ma che in altro luogo l’uomo voglia che lei non sappia niente” 24

Note

1Lacan J. (1972), Lo stordito, in Altri scritti, p.447

2Miller J.-A. (2001), I paradigmi del godimento, Atrolabio, Roma, 2001, p.138

3Lacan J, Seminario XX, p.143

4Miller J.-A. (2001), Ivi, p.37

5Ivi, p.39

6Miller J.-A., L’essere e l’uno, in La Psicoanalisi n.53-54, p.182

7Miller J-A., ivi, p.179

8Miller J.-A., ivi, p.181

9Lacan J, (1972), ivi, p.451

10Ivi, p. 453

11Ibidem, p.454

12Monribot P. (2013), Le formule della sessuazione, in La Psicoanalisi n.53-54

13Ivi, p.37

14Ivi, p.455

15Lacan J. (1972), Lo stordito, p.455

16Ivi, p.456

17Ivi, p.449

18 Lacan J. (1972), ibidem

19Ivi, p.462.

20Ibidem.

21Ivi, p. 463

22Ivi, 464

23Lacan J., Seminario XX, p.6

24Lo stordito, p.466

- Condividi